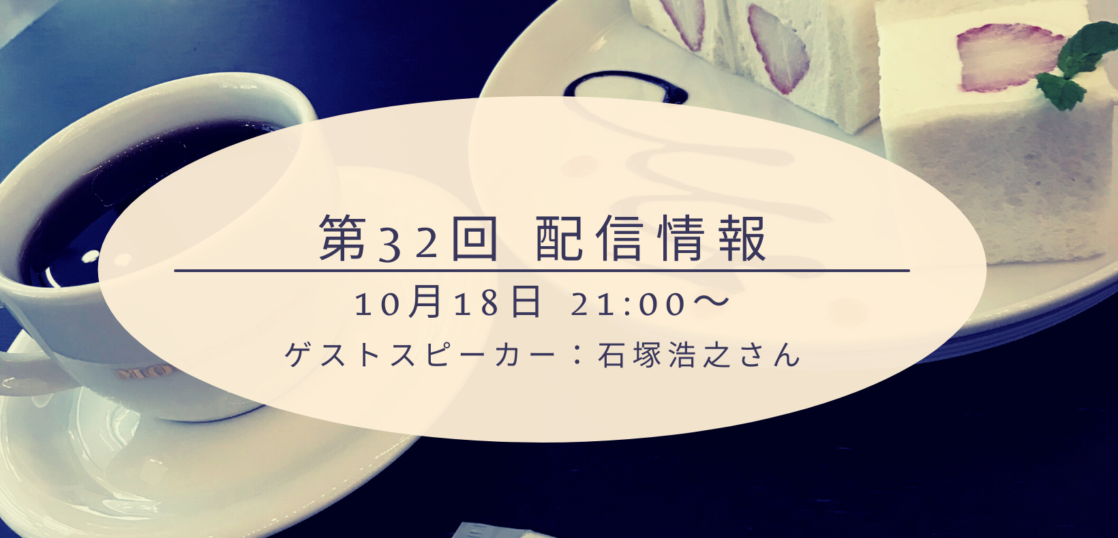

先週に引き続き、第32回のテーマも「順送り訳」です。翻訳研究の分野で多様にご活躍されている石塚浩之さんをお招きし、順送り訳についてさらに深く考えていきます。

配信の内容

配信のテーマは以下です。

「個人差から見る順送り訳:なにを、どのように」

順送り訳といっても、原文の単語をすべてそのままの順序で翻訳するわけではありませんし、その必要もないでしょう。

では、なにをどのように順送りするのでしょうか。通訳翻訳の訳出に個人差はつきものですし、それは順送り訳でも同じことです。

今回のお話では、サイトラの模範訳の例から、順送り訳の個人差について考察するための材料を示します。訳出の個別性、多様性をもたらす仕組みはどこにあるのでしょう。

今回のお話をコミュニケーションにおける思考と言語の関係から通訳翻訳のあり方を考えるためのきっかけにしてもらえればうれしいです。

北村さん、山田先生からの2週に続くトークと議論を受け、さらに「個人差」について考える機会をいただけるようです。

ご興味おありの方はぜひ下記よりご登録の上配信にご参加ください。

プロフィール

石塚さんのプロフィールを引用いたします。

慶應義塾大学経済学部卒業後、紆余曲折の末、通訳翻訳の実務を経て、研究の世界に。現在は広島修道大学教授。主たる研究テーマは、同時通訳における認知処理。特に通訳翻訳の原文と訳文の差異から見える思考と言語の関係に関心がある。

参考文献

- 石塚浩之(2018)「サイトラにおける認知プロセス-分割・保持・組換え-」『通訳翻訳研究への招待』第19号

http://honyakukenkyu.sakura.ne.jp/shotai_vol19/No_19-004-Ishizuka.pdf

- 石塚浩之(2021)「順送り訳のための概念操作-英日同時通訳における指示表現の追加-」MITIS Journal 2 (1)

http://jaits.web.fc2.com/Ishizuka_3.pdf

\みなさまのご参加をお待ちしております!/

(文責:渡邉)